Dans ce rendez-vous hebdomadaire, organisé par Ma Lecturothèque, je vous ferai part des premières lignes de romans qui me font considérablement envie…

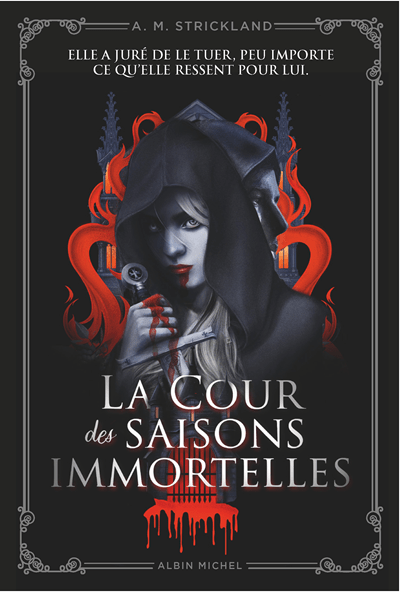

Pour cette semaine, j’ai décidé de vous présenter les premières lignes du roman « La Cour des Saisons Immortelles », écrit par A.M Strickland et édité chez Albin Michel !

« Je ne suis pas née monstre. Enfant, je n’avais aucun goût pour la violence. Aucun penchant pour la manipulation ni la domination. Aucun rêve d’immortalité. Je voulais survivre aux longs hivers. Retrouver ma mère. Mais aujourd’hui, je dois les affronter comme elle l’a fait jadis. Et je me sens aussi féroce qu’un monstre, aussi froide que leurs corps de morts-vivants. Ils arrivent dans notre village peu après les premières neiges, dans un carrosse noir aux airs de corbillard tiré par quatre chevaux à la robe sombre eux-mêmes suivis par deux étalons. En cette saison, il est imprudent de s’engager sur les routes dans un véhicule sans l’avoir au préalable muni de patins, sous peine de s’enliser dans une congère. Mais les roues paraissent en excellent état, et les animaux, en parfaite santé. Les deux montures qui ferment la marche ne sont pas attachées au reste du convoi, et aucun cavalier n’est assis sur leur selle en cuir ciré. Plus troublant encore, à l’avant de la voiture, le siège du cocher est inoccupé. Les bêtes semblent s’arrêter d’elles-mêmes. Le cortège s’immobilise à l’entrée de la place du village, un bout de terre gelée au centre duquel quelques pierres grossièrement taillées forment une cuvette asséchée, que notre chef qualifie généreusement de fontaine. Des relents de poisson, d’abats et de purin flottent encore dans l’air, l’odeur du marché, démonté pour la circonstance. À présent, cet espace ne sert plus qu’à amplifier le bruit sinistre des sabots sur le sol, dont l’écho se répercute dans l’air froid de cet après-midi de fin d’automne. Le carrosse reste là, étincelant et maléfique, dans la lumière mourante du crépuscule, mauvais présage devenu réalité. Tandis que nous patientons en rang, tremblants, j’espère sans y croire qu’il est peut-être vide. Évidemment, il n’en est rien. Ils attendent que le pâle soleil d’hiver ait disparu derrière la cime des montagnes pour en surgir, comme un torrent, un mâle, une femelle, et un troisième qui semble n’être ni l’un ni l’autre ; tous élégamment vêtus, longs manteaux sombres, robes et capes écarlates, noires et argentées. Pour ma part, je n’ai sur moi que les guenilles que j’ai pu rassembler. Mais les écharpes et les châles enroulés autour de mon cou et de ma taille me permettent de cacher ce qu’ils ne doivent pas voir. Avoir la gorge découverte en leur présence porte malheur, dévoiler ce que je dissimule sous ces haillons me condamnerait à une mort certaine. Ils n’ont manifestement pas la même pudeur. En dépit du froid, j’entrevois sans cesse des éclairs de leur peau nue, et je constate que leurs carnations et leurs chevelures sont d’aspects aussi variés que leurs tenues. La femme a un teint de porcelaine, de splendides boucles brunes qui tombent en cascade jusqu’à sa taille, et des lèvres du même rouge vif que ses yeux et sa longue robe. L’homme, lui, a la peau mate et a noué en catogan sa longue crinière noire et soyeuse. Il porte un pantalon en cuir noir et sur sa chemise de soie foncée s’entrecroisent plusieurs baudriers où sont accrochées ses dagues. La troisième créature est d’une extraordinaire pâleur. Ses cheveux sont aussi blancs que neige, son regard et ses vêtements, d’un gris métallique, et rien dans sa physionomie ne trahit si c’est un mâle ou une femelle. J’ai entendu dire qu’ils peuvent prendre cette forme, celle-ci parmi tant d’autres, et vivre comme ils l’entendent, sans en pâtir d’aucune façon. Les seules similarités que partagent ces trois spécimens sont leurs yeux si étranges et leurs figures trop parfaites, dénuées de la moindre ride ou cicatrice. On les dirait âgés d’une vingtaine d’années, trente au plus, mais je ne m’y trompe pas, ces visages-là ne reflètent jamais l’âge véritable. Contrairement à ce que leur apparente jeunesse semble indiquer, ils sont morts depuis longtemps, et malgré la froideur cadavérique de leur corps, ils se déplacent comme des prédateurs en chasse. Car ce sont des prédateurs. Des prédateurs qui brillent dans le noir à la manière de lanternes, invitant leurs proies à se laisser consumer. Je voudrais reculer. Je ne tiens bon que pour Silvea, debout à mes côtés. Elle est ma seule amie. Et peut-être même plus, du moins en ce qui me concerne. Sa sécurité est tout ce qui m’importe, par ailleurs, cette occasion de me tenir près d’elle est beaucoup plus séduisante que ces créatures ne le seront jamais. Nettement plus attirante que la possibilité de devenir l’une d’eux. Même si je suis sans cesse tenaillée par la faim, rongée par un désir sans nom pour quelque chose, quelqu’un, un lieu quelque part que je brûle de découvrir, je n’ai jamais convoité cette vie éternelle qui me forcerait à me nourrir du sang de mes semblables. Ni la compagnie de ces silhouettes enténébrées aux yeux étincelants et aux lèvres rouges, ni leurs rires moqueurs qui hanteraient mes heures de veille et mes cauchemars, ni ces cours froides et fastueuses qui ne dorment jamais, toutes revêtues de pourpre, d’or, d’argent et de pénombre. Je suis la fille d’un pêcheur disparu, et ils m’ont enlevé ma mère. Ils sont nos ennemis, ils envahissent nos terres, éclipsent nos dieux, terrorisent nos nuits. Boivent notre sang. »

J’espère vous avoir donné envie d’y jeter un œil et je vous dis à la semaine prochaine pour découvrir de nouvelles premières lignes…

J’attends des avis mais il m’intrigue pas mal 🙂

J’aimeAimé par 1 personne

Oui, moi aussi, je suis terriblement tentée !

J’aimeAimé par 1 personne